導航連結

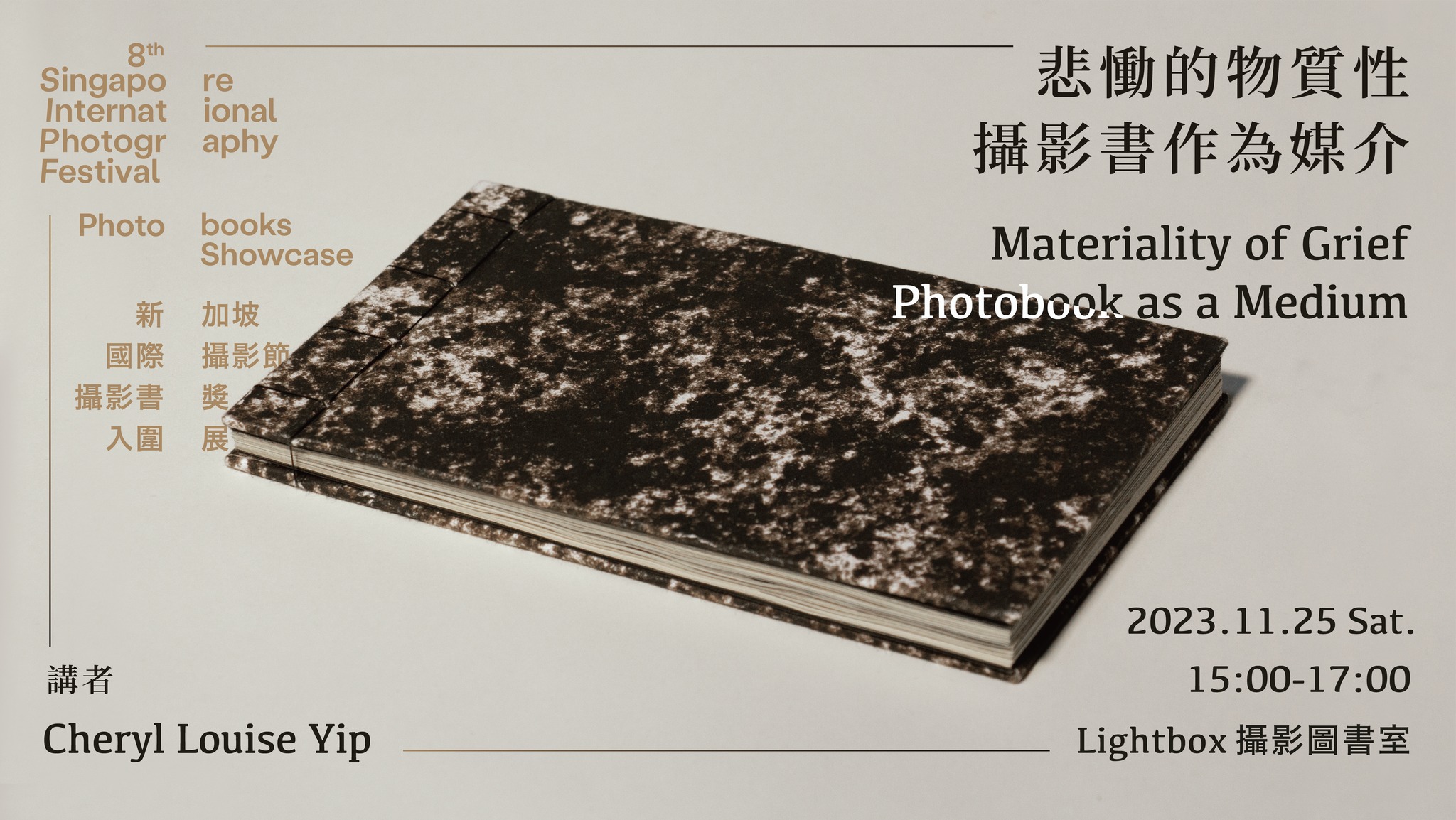

悲慟的物質性 ―― 攝影書作為媒介

講者|Cheryl Louise Yip

時間|2023.11.25(六)15:00-17:00

地點|Lightbox 攝影圖書室

《悲慟的物質性》(Materiality of Grief)

《悲慟的物質性》是我早期的攝影書作品之一,該作入選第八屆新加坡國際攝影節的攝影書獎。這個計畫源自我的祖父於 2020 年過世後,我開始思考如何呈現「悲慟」與「失落」。該作最終於 2021 年完成,其收錄了家庭相簿中的檔案影像,與我在暗房中製作的中途曝光照片。

事實上,宗教和信仰對悲慟有著深刻影響,因為它為我們提供通往來世的指引。作為一位自由思想者(free thinker),想釐清死亡及其後來的事物是相當困難的,因為我與信教者所抱持的立場與觀念有諸多差異。

在思索如何建構、呈現作品中的影像時,「創作影像」的過程對我來說至關重要。我一直在思索,什麼樣的方式能夠最深切的視覺化「悲慟」,並在此一創作行動中為其注入更多意義。因此,我選擇在暗房中使用中途曝光(solarization)來建構影像。中途曝光無法全然掌控、遞迴反覆的製作過程,一定程度上隱喻/指涉了「悲慟」所帶來的情感與身體性影響。藉由中途曝光必然發生的反轉,它最終創造出了扭曲的影像基調。

涉及「悲慟」此一概念時,我不認為製作「完美」或「正確」的影像是有意義的。

對這些影像來說,「詭態」(uncanny)——因為過於熟悉反而造成陌生化的效果,從而產生「恐怖」——是至關重要的概念。藉由聚焦無常、記憶、不確定性,並同時指涉時間流逝之感,詭態隱喻著某種身體驟然消逝的無力與無從掌控感。

幾乎就像是紀錄(documentation),這個系列中的某些影像是在祖父家拍攝的。這張照片中,祖母仍住在這個過去與祖父一同生活的屋簷下。事實上,我的祖父在情人節前幾天過世,並在情人節當天火化。因此,這本攝影書其實不只關於我的悲慟,同時也乘載著祖母的悲慟。

《悲慟的物質性》其實也與新加坡的老年人口現況有關,研究顯示,也許是肇因於生活因素,如失去配偶或重要的伴侶,75 歲以上的成年人更容易變得孤單。由於在新加坡,多數人過世後皆選擇火葬,因此攝影書中也呈現了不同形式的「火」。舉例來說,有些場景有著鋪天蓋地的烈火,其正述說著某種無法體會身體在焰火中消逝的感覺;而有些則如同燭光般,指涉著祭奉與祈禱的儀式。

其實,有許多最終收錄在攝影書中的影像,一開始並非出於「做作品」此一明確目的而拍,而是在祖父過世後的一年間,較無意圖的零散拍攝。而當我之後回顧、翻看我的相簿時,這些照片才被我挑選、串接成如今的敘事。這意味著,其實攝影書中許多照片,更多的是展現了我的某種潛意識,也許對我來說,在這個狀態底下所拍攝的影像,才是最為真摯的。畢竟,它們並非「為了成為作品」而誕生。

另一方面,我的作品中也關於「自然」,我試圖捕捉的是其中的瞬息性(impermanence)。生命的存在是短暫的,所有被創造的事物終將消亡,而所有消亡之事亦將重生。根據某種能量守恆的法則,死亡後,你並未消逝,而只是超脫了構成自我的既有秩序,並將那份原先構成生命與肉身的能量,還諸大地。

由於我沒有特定的宗教信仰,因此,這個作品同樣也關乎一個沒有宗教信仰的個體,如何考慮「死後之愛」的問題。對於一個沒有宗教體系可以仰賴的個體而言,我常常思考「來世」及其可能。

除了拍攝照片、製作中途曝光外,我也親手將其編織成冊。這本書是我親自介入每個步驟,包括版面設計、裝幀、紙材選擇等,最終手工製作出來的攝影書。這本書幾乎像是我寫給祖父的一封信,其實我並不善於言辭,因此我想藉由攝影此一最為熟悉的語言,向祖父對話。這本攝影書的外層,使用了一種類似於包紮所用的薄布來套裝。考慮到此書的主題是「悲慟」,我認為這樣的質地是最適切的,而它若隱若現的特性,也讓書籍封面能夠在被拆開前隱約的展露。

排版上,這些影像則被巧妙的安置於法式摺頁(French fold)內部。讀者必須展開層疊,才能一窺底下的圖像。這本攝影書幾乎就像是一本家庭相簿,我可以永遠將其擺放於家中,卻不時常拿起翻閱。我察覺到一個有趣的現象,個體的影像實際上能夠超越真實的生命本身。我很感謝攝影此一媒介,讓我能夠在記憶中回顧並持留已故之人。但與此同時,觀看這些照片總像是重新扯開了一個已然結痂的舊傷疤。在祖父過世後的一段時間,我其實很難鼓起勇氣翻開相簿。攝影書的封面也選用一種叫做種子紙(seed paper)的特殊紙材。實際上,如果你將這張紙埋入土中,它表面上的種子能夠生長成一株植物。這些種子讓紙材表面有一種特殊的紋理,而這正是我所追尋的。而封面影像則是土壤的光影,因為我將土壤視同灰燼。

紙材上,我有意使用薄紙,以便讓法式摺頁中的影像在表層若隱若現,使讀者發現摺頁中還有影像待其閱覽。同時,這種紙材的物質性,也在概念上貼合我想呈現的記憶特性。另外,我也試圖透過紙張和摺疊來表述「分離」(separation)。

《悲慟的物質性》去年與其他藝術家的作品,一同於新加坡國際攝影節期間,在 37 Emerald Hill 展出。如果觀眾想了解更多關於攝影節的資訊,可以上攝影節的官網查閱。

《當我們仍在這裡》(While We Are Still Here)

在探討個體的悲慟後,我亦想與身邊同樣正經歷低潮的人們建立關係。《當我們仍在這裡》是一系列黑白針孔影像,記錄了四位不同個體的悲慟歷程。

我向四位參與者徵用了一些私人物品,並將其改造成針孔相機,以記錄他們的狀態。處理如此私密的主題時,我一直在思考如何讓被攝者能夠更加自在。我認為如果使用數位相機的話,也許它本身的某種壓迫性會產生窺探、侵入被攝者私人空間的不良情況。

因此,藉由將私人物品轉化為相機,這個系列作品重新考慮了攝影(行為)中的人際狀態流動(relational dynamics),並呈現這個私人且親密的空間,及那些賦予記憶深刻意義的紀念品。在將私人物品改造為針孔相機後,我將感光相紙放入物體內曝光。這個過程的時間長短,取決於拍攝當下的空間與時間狀態,從幾分鐘到幾小時都有可能。

在當代,我們已然習慣數位相機及其生產影像的立即性,我希望參與這個作品的被攝者,都能夠同我一同慢下來,在手工技術與曝光材料之間,持續產生對話。

有時參與者需要在針孔相機旁待幾個小時,他們事後和我分享,他們幾乎感覺自己透過這些物品,在與已故的摯愛溝通。而這些針孔相機最終產生的影像也別具意義,因為它的尺寸,必然與那個物件本身相仿。

這點也體現在展覽上。展場中收納這些影像的展示盒,皆參照物品的尺寸而建,並在盒子內部打光,照亮了上面的影像。同時每個盒子裡都有一封信,是由參與者寫給他們已故的親人。

展覽期間,我們還設有一個邀請觀眾寫下悼念信、並投入其中的收件箱。這些信件將永遠不會被拆開閱讀。一旦郵箱滿了,它將被製成「悲慟之盒」(Boxes of Grief),並成為未來收納更多信件的起點,永不止息。

這個作品呈現了個體和集體的悲慟,並提供了一個安全的「悲慟」空間。

伴隨這個作品的還有一本攝影書,其中包含了所有參與者的訪談內容。由於影像的抽象性,攝影書中的逐字訪談,可以提供這些影像的額外脈絡,讓參與者能夠分享彼此的悲慟經驗,以此創造出一個能夠安心暢所欲言的空間。而書中選用的透明紙,也是試圖藉由此一「透明性」,使不同個體的悲慟經驗能夠交織與相會。

《緬懷之中》(In Loving Memory)

今年年初,我正在進行中的最新創作,聚焦於探討當代社會中的安葬事宜、如何處理逝者,及其與地景之間的關係。

由於土地稀缺,致使許多公墓與墓地被拆毀,以供住宅區鋪平馬路。這個現象在新加坡可見一斑,畢竟,我們是個人口持續增長的島國。如果你曾去過新加坡,應該不難發現新加坡政府十分具有戰略性的土地利用策略。

這使得新加坡人實際上居住在墓地舊址之上,生者與死者間的張力逐漸擴大,更多的墓地正被挖掘,以提供生者居住空間。在如今日漸全球化的世界中,現代火葬被引入,並作為安葬、處理死者最為有效且實用的方法;同時,政府也表態認可火葬是應對土地匱乏的首選方針。

然而,這並非毫無缺點,過去被視為神聖且備受尊重的祭儀正被逐漸取代,宗教與文化實踐正逐年流失。同時,隨著「感傷」被視為某種放縱不堪的情感,我們逐漸收斂自身、直至麻木。我想透過這個作品提出的問題,便是我們是否能夠如此便宜行事的面對悲慟。

新加坡的許多土地曾經是墓地或公墓,因此許多地方的名稱,也是根據過去與該地點相關的特定活動而定。《緬懷之中》調查了新加坡以墓地為名的地景,試圖藉此揭示存於這個土地匱乏的國家中的失落敘事,以及對待死者的功利作法。

我想透過底片此一甚少被視為「完成品」的媒介,呼應新加坡變動中的土地狀態。考慮到技術程序與前述之「土地變動性」,我認為 Bidadari 的影像最終僅能以底片呈現。另一方面,剛剛提到這個地區的詞源為「天使」,因為這個緣由,我直覺的在拍攝時仰望天空,而映入眼簾的便是建築使用的起重機。這些起重機如同天使的魅影,暗示著當代都市規劃與宗教傳統之間的衝突。

另一個曾是墓地的地點則是碧山(Bishan)。碧山的名稱源於廣東話中對大型墓地的稱呼,即碧山亭(中文:碧山亭;拼音:bìshāntíng)。

在風水中,山丘被認為是墓地的吉祥之地,而這便是地名的由來。這個地區現在已經被住宅區和購物中心取代,實際上也是我的現居地。參考其名「碧山亭」,我打算將這個地方納入拍攝計畫中,因為如今,周圍僅存的山丘,是唯一能夠暗示此地曾為墓園的痕跡。

另一個考察對象是中峇魯(Tiong Bahru),意為新墓地。考慮到宗教和文化實踐的損失作為一種「妥協」的同時,我試圖透過攝影來呈現這些抽象的概念與變化。

藉由思索當代思想與意象如何介入傳統祭儀儀式,這個作品觸及了時間、記憶以及空間等概念。事實上,新加坡還有諸多地方是以墓地命名,但因為現居者認為與墓地相關的名稱不吉利,因此它們也逐漸被抹消、更名。

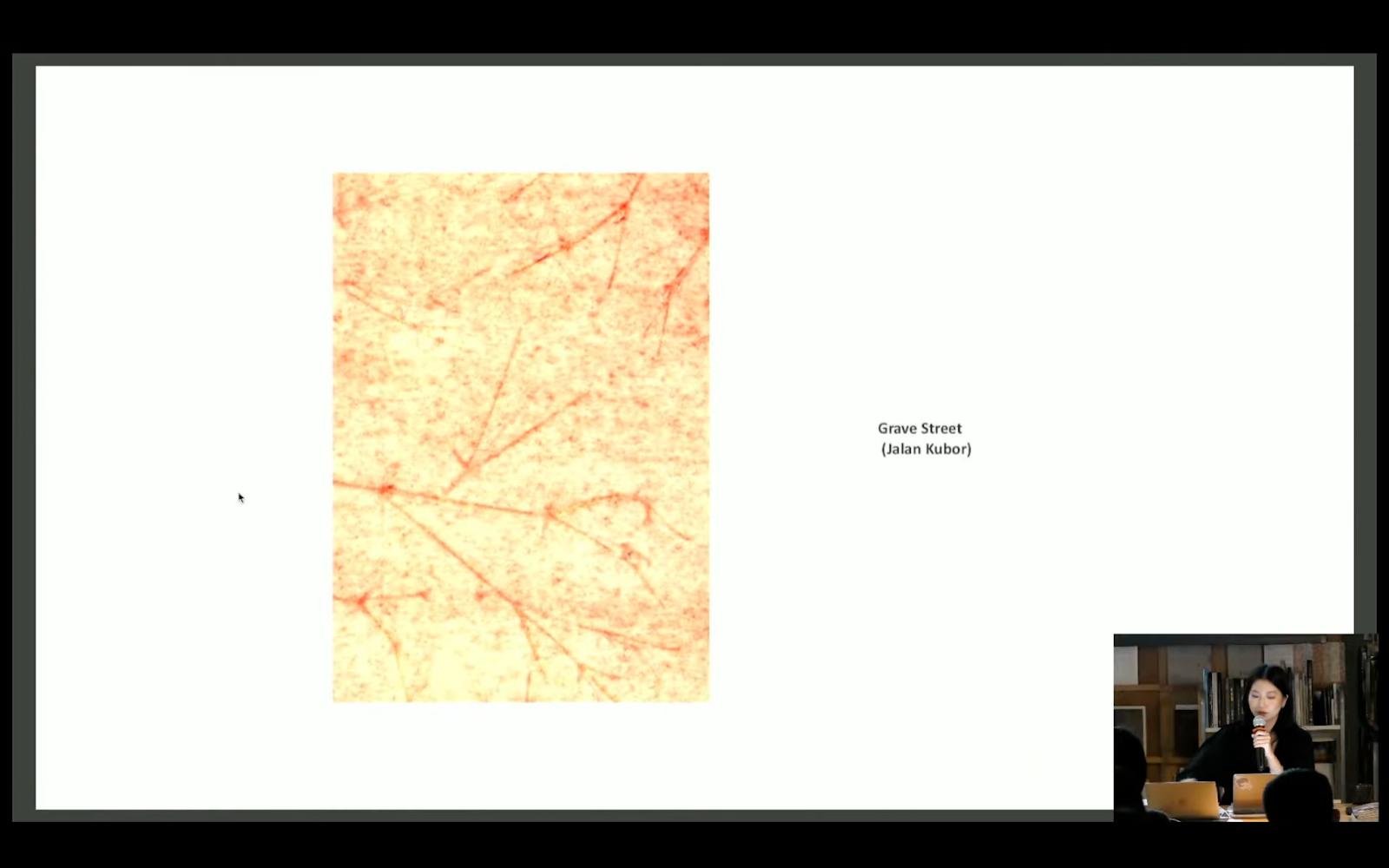

最後一個地點是 Jalan Kubor,在馬來語中意為墓地街。

在所有的地點中,這是唯一還保留著墓地的地域。因此,我在考慮如何拍攝該地的影像時,採取了不同的策略。在這個系列中,此地是唯一有著彩色影像的地方,因為它是少數僅存的墓地。我也思考著如何將這塊土地的物質性反映於影像中。為了強調它的倖存狀態,我使用了該地的土壤、植物和樹葉等有機物質,來進行植物顯影法(anthotype)和實物投影。

我有意使影像與人體、自然之間的密切關係,能夠被視覺的展現出來,以暗示死亡與來世這兩個概念。此外,唯一的彩色影像,也有著些許對這片土地當前尚未被徵收改建的狀態,抱持著些許樂觀想法的意義。植物顯影的影像也散落於在攝影書中,此一編輯策略,以及 Jalan Kubor 的影像,呼應著某種斷裂的狀態,並提醒著觀者:Bidadari、碧山和中峇魯都曾是死者安息之所。

《緬懷之中》是一個為期一年的研究計畫,我也使用了剪報、檔案等素材,以深入探查新加坡人如何經驗悲慟。在一篇 1982 年的新加坡報紙中,刊載著一篇文章,作者寫道:「當我死時,請將我垂直的埋葬。」通常屍體是水平埋葬的,但由於土地不足,他們認為也許垂直埋葬屍體會是一個解決方案。

展覽方面,我著眼於墓地被住宅區取代此一面向,並以「隱藏」與「揭露」作為展覽設計的精神。仿造施工中的情狀,我將作品輸出,擺置於破裂的磁磚下,並將攝影集攤放於從牆面凸出、尚未打磨修飾的混凝土板上。

我試圖讓展場空間呼應變動與斷裂的現實情況,同時讓過去甚少走進「施工中」現場的觀眾,能夠意會到一片土地、一個空間,在成為如今現況之前的模樣,以及究竟「施工」又會改變些什麼?

我希望展場中能夠創造出一種觀看作品與攝影書的特殊經驗。就像我說的,如果悲慟被視為某種耽溺、壓抑的情感,而我們也因此變得麻木,那《緬懷之中》想提出的,便是質疑悲慟是否能夠這樣被輕率的看待。

結論:攝影書作為媒介

我的創作實踐十分聚焦於如何藉由攝影書這一媒介來講述故事。我以不同形式考慮攝影書:其一,我將攝影書視為獨立的作品;其二,我則讓攝影書能夠與其他要素或裝置,比如展覽空間產生互動,以此創造特殊的閱讀經驗。

由於我的核心關注,攝影書總是能夠使我的作品產生某種親密感,並允許我調度、思考素材或質地等設計元素,以表達我所思考的種種創作想法。與攝影作品的印刷輸出不同,攝影書能夠讓我更加精心的策劃內容,賦予其特色,使其成為藝術品本身。我認為形式——書中不同的紙材、開本大小等——能夠增添解讀的層次,而我的攝影書也通常以手工製作。

|Q&A|

觀眾:

我有兩個問題想請教藝術家。首先,您在《緬懷之中》中篩選墓地的標準為何?其次,《當我們仍在這裡》中有四張影像並列,最右邊那張照片很像是使用超音波拍攝的,想知道它為何會被置入到作品中?

Cheryl:

會選擇這四個地點,是因為它們現今的地名仍與過去墓地時期相同,且都還能在現今的景緻中,辨識出這些地點曾是「墓地」。

第二個問題與計畫參與者的情況有關。實際上,他所處理、面對的悲慟和墮胎/流產有關,因此後來展出時,我也將他未能出生的小孩的超音波照片展出。另外,這張超音波照片也是用針孔相機翻拍而成的。

觀眾:

想請教藝術家為何選用攝影書表達「悲慟」?同時,也想請您多分享使用中途曝光的原因,以及製作過程。

Cheryl:

我認為攝影書可以提供一種很特殊的親密性,閱讀攝影書的經驗讓人能夠更進入到情感性的討論或狀態之中。另外,我考慮事情的方式非常敘事性(narrative),因此,我認為攝影書能夠乘載的敘事結構,更符合我考慮這些概念的過程。

中途曝光的部分,則是因為傳統上,我們進入暗房放相時,是有一套標準程序可以遵守的;然而,我認為人們經驗悲慟的過程,並非始終是線性且有條不紊的,而中途曝光的手法,某種程度的呼應了此種非線性的實際經驗。你可以在放相過程中離席,甚至突然破壞放相,這樣的過程和悲慟也許有所呼應。

觀眾:

請問有人真的將種子紙種出來嗎?

Cheryl:

如果將種子紙埋入土裡,確實可以種出植物來(我有試過)。另一方面,除了這個紙張的特性外,我認為種子紙的特性十分呼應整個創作。

觀眾:

為什麼會選擇以「手工」製作,有沒有打算用更大量、快速的出版方式?

Cheryl:

我想,由於我所創作的主題是十分私人的,因此我希望整個製作過程能夠保有一些手工性。這本書的印刷方式是噴墨,因此我可以使用十分薄的紙張來讓影像穿透頁面之間,以此呼應前面提到的作品概念。然而,新加坡很少有廠商使用噴墨印刷,因此比較難達成這個效果,這也是我最終選擇使用手工書製本的原因之一。

觀眾:

當完成了一系列的影像後,您如何開始編排成書,或者,拍攝和編輯實際上是同步進行的?

Cheryl:

如我在簡報中分享的,我的思考創作比較不是目的導向。以《悲慟的物質性》為例,創作的起點來自我回頭檢視家庭相簿時的感觸,因此部分書中的影像是從中蒐集而來,另一部分則是在日常中拍攝。大致上,有意識拍攝和無意圖拍攝的比例約各佔一半。

觀眾:

聽完藝術家的分享,覺得您對攝影創作的掌握度非常高,很好奇您如何接觸、學習有關攝影書作為創作載體的相關知識。

Cheryl:

我在學校(藝術學程)中有學到一些相關的知識;同時,我也大量閱讀攝影書和藝術書。另一方面,手工製書讓我能夠大量接觸紙材,並能夠親手實驗印刷、製本等環節。藉由上述管道,我吸收了許多關於攝影或攝影書的知識。

觀眾:

在攝影作品中,是提前計劃好故事還是靈活運用粗略的想法更好?對於即興或難以控制的照片,您是否感覺它們有一些不完美?

Cheryl:

兩種做法都有,有些作品我是比較即興的創作,並讓自己進入到創作的主題、場景或狀態中,開放的隨機應變、接受一切創作過程中相遇的事件。不過,我也有部分作品是偏向計畫型的創作。另外,有時我也會先設想展覽最終的樣態,以此回推我該如何調度、使用各種材料來完成我所想像的結果。

觀眾:

想知道您為什麼對「死亡」特別感興趣?未來會想反過來從「生者」/「生命」的角度去做創作嗎?

Cheryl:

許多人問過我這個問題,我想主要是因為我沒有特定的信仰,讓我「循規蹈矩」的思考何謂死亡。我來自一個具有強烈宗教信仰的家庭,家人們常常談論這些事情;但因為我並沒有共享他們對於死亡的看法,因此我需要透過創作來考慮死亡的樣態。

觀眾:

目前還有其他正在或是準備開啟的計畫嗎?

Cheryl:

我現在有兩個正在進行中的創作計畫,一個將在明年二月展出,另個則可能在明年六、七月。主題上會延續目前我的核心關注。